こんな症状はありませんか? SYMPTOMS

次のような異変に気がついたら、お早めに受診してください。

- 尿の色がおかしい

- 飲水量が増えた

- 尿が出ない、

あるいは尿の回数が多い - ダイエットをしていないのに痩せた

こんな病気の可能性があります POSSIBILITY

01犬の主な泌尿器科の病気

前立腺肥大

前立腺は、オスにある組織です。前立腺が大きくなると、尿道が圧迫されて排尿が困難になります。進行するに伴い、便も出づらくなります。発症には性ホルモンが関与しており、去勢をしていない中高齢以上の犬に多い病気です。

基本的には手術が必要ですが、持病などにより手術ができない場合には、内服薬での治療も選択肢となります。若いうちの去勢手術が、前立腺肥大の予防にも有効です。

02猫の主な泌尿器科の病気

膀胱炎

室内飼いの猫で、とりわけ寒い時期に増える病気です。猫の膀胱炎は、ストレスや細菌感染、尿路結石などが原因になります。原因が分からない「特発性膀胱炎」も多いです。飲水量が少ない・肥満・ドライフードしか与えていない・多頭飼育している・性格的に神経質などの要因があると、特発性膀胱炎になりやすい傾向にあります。

ご自宅の環境を変えることで膀胱炎になるリスクを抑えることもできます。ご自宅の環境づくりに不安がある方は、お気軽にご相談ください。

03その他

尿路結石

体質や食事、飲水が少なく尿が濃いことなどにより、結石が尿路にできることがあります。

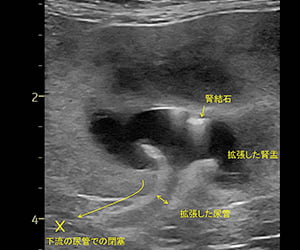

膀胱や尿道の結石では、血尿、頻尿、しぶりなどがみられ、ストラバイトという結石の成分であれば、療法食で溶解や維持管理が可能なことも多いですが、特に雄猫では尿道閉塞がよくみられ、2-3日続くと元気食欲の消失や嘔吐などがみられて急性腎不全となることもあり、早急にカテーテルなどで閉塞を解除する必要があります。

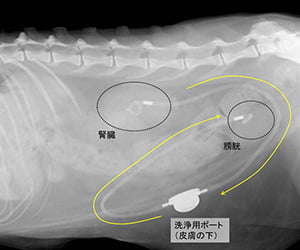

また、上部尿路では、特別な症状がみられないことも多い一方で、シュウ酸カルシウムという不溶性の結石であることがほとんどで、尿管が結石などでつまると閉塞した側の腎機能が大きく損なわれるため、尿管の閉塞部分を切開したり、切除して膀胱に吻合したりします。

この症例では尿管膀胱新吻合術という手術で尿管を膀胱に移植しなおしました。

SUBというインプラントで腎臓と膀胱を体内でつないだりする手術を行う場合もありますが、この場合は定期的にインプラントのメンテナンスを行う必要があります。

慢性腎臓病

腎臓の機能が低下し、老廃物を排出したり、塩分や水分のバランスを取れなくなったりした状態のことを言います。猫は加齢に伴って慢性腎臓病を発症することが多く、高齢の猫では死因の第1位でもあります。

水をたくさん飲む、尿量が増えるといった症状が出始めた頃には、すでに腎臓の機能は半分以上失われた状態です。進行すると、食欲不振や嘔吐、けいれんなど、さまざまな症状が出るようになります。

腎臓は、一度失った機能を取り戻すことはできません。進行を遅らせることが治療の中心です。予防として、できることがいくつかあります。

例えば、人間の食べ物は、猫にとっては塩分が多すぎるため与えないようにすること、歯周病は腎臓病に関係するため、口内ケアを動物病院で受けること、また定期的な健康診断も推奨しいます。

胆嚢疾患

胆嚢は肝臓でつくられた胆汁という消化液を一時貯蔵する部位で、総胆管という管を通じて腸に胆汁を分泌しています。

胆嚢の異常としては胆泥症という、必ずしも病的とは限らない状態が多くみられる一方で、胆嚢炎や胆石症、胆嚢粘液嚢腫(犬特有の病態で、ムチンという粘液の過剰産生で胆嚢内を充満してしまう)といったさまざまな疾患もあり、重度の細菌感染や総胆管閉塞による黄疸や胆嚢破裂による腹膜炎などの重篤な状態を引き起こすこともあります。

総胆管の閉塞や胆嚢の破裂がある場合などには特に要注意ですが、最近では出血リスクなどを抑えて比較的安全に手術が行えるようになっており、進行の具合や年齢を勘案しながらあまり重症化する前の手術をおすすめしています。

当院の泌尿器科治療の特徴 FEATURES

01

01多数の手術実績

泌尿器科に疾患がある場合、命に関わることもあり得るため、緊急手術が必要になることもあります。

当院は複数名の獣医師が在籍しており、迅速な対応が可能です。 02

02ケア方法などの

丁寧なアドバイスフード選び・環境づくりなど、ご自宅でできるケア方法について、その子の個性や病気の状態に合わせたアドバイスを行います。

また、定期的な健康チェックや運動の取り入れ方についても具体的にご提案いたします。 03

03的確なステージ評価と

画像診断腎臓病を患っているケースでは、血液検査だけでなく、血圧や尿タンパク、画像診断も合わせて病気の進行度合い(ステージ)を評価することで、適切な治療につながります。

エコー検査は、腎臓や尿管の大きさ、結石やしこりの有無など、さまざまな情報が得られる重要な検査です。

Flow 泌尿器科診療の流れ

FLOW

受付・問診

ご来院いただいたら、まずは受付・問診票の記入をお願いいします。尿の回数や飲水量など、メモを取られている方や尿を採取できた方はご持参ください。

FLOW

身体検査

症状をお伺いしながら、検査・処置をするにあたり、状態に問題がないかどうかを確認します。

FLOW

検査・処置

必要な検査や処置を行います。

FLOW

今後の治療計画のご説明

検査結果に伴って、あらゆる選択肢と治療方針をご提示します。

FLOW

お会計

お薬のお渡し後、お会計をお願いします。次回予約が必要な方はwebにてご予約ください。