こんな症状はありませんか? SYMPTOMS

次のような異変に気がついたら、お早めに受診してください。

- 咳

- 鼻水

- くしゃみ

- 呼吸が早い(荒い)

- 呼吸が苦しそう

- 異常な呼吸音

- 顔の腫れ

- 声のかすれ、変化、えずき

こんな病気の可能性があります DISEASE

01犬の主な呼吸器科の病気

-

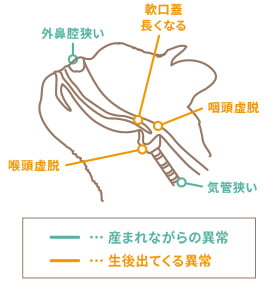

短頭種気道症候群

原因 犬種が関係し、好発犬種にブルドック、フレンチ・ブルドック、パグ、ボストン・テリアなどがあります。

症状 異常呼吸音(ガーガーなど)、いびき、呼吸困難、熱中症になりやすい

治療

適切な体重管理、環境管理(暑さや興奮を避ける)手術

:外鼻孔形成術、軟口蓋切除、喉頭小嚢切除

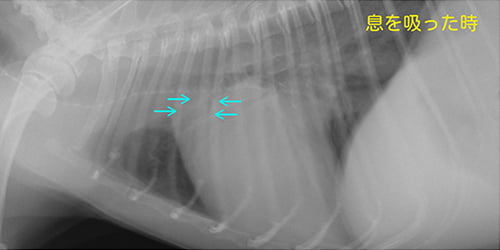

これらの犬種では外鼻孔の狭窄、気管の低形成など生まれつきの異常を認める場合があります。このような異常があると、呼吸する際に空気抵抗が強いために、喉の奥の軟口蓋がのびてしまう(軟口蓋過長症)、気管がつぶれてしまう(2次的気管虚脱)、扁桃が腫れる、喉周辺の動きの異常(喉頭虚脱など)などの変化が起こってきます。

進行していない若い段階で適切に矯正手術をしてあげると、命に関わる喉頭虚脱などの重度の合併症になりにくい言われています。当院では避妊去勢手術とともに外鼻孔形成術、軟口蓋切除、喉頭小嚢切除の実施もご相談しています。それ以外の年齢でも対応しています。短頭種と言われる

犬種の飼い主さんが

気をつけることは?

短頭種気道症候群は治るものではなく、努力性の呼吸により前述した様々な変化が起こり、加齢と共に進行する病気です。手術するしないに限らず年齢と共に進行していくため、これらの犬種の場合、太らないように体重管理をする、暑さや興奮をさけるなど飼主さんが環境を整えてあげるという生涯にわたるケアがとても大事になってきます。

-

気管支軟化症

小型犬の咳で多い病気です。気管支壁が潰れた状態になり、慢性の咳や持続的な呼吸困難を起こします。

原因 不明。心臓病の僧帽弁閉鎖不全症に併発することが多く、気管支炎を起こしていることがあります。

好発犬種:チワワ、トイ・プードル、ヨークシャー・テリアなど

治療 ステロイド薬や鎮咳剤など。 可能な限り気管支鏡や気管支肺胞洗浄などを行い、感染を除外してから薬を使用することが推奨されます。心臓の治療を同時に行うことがあります。

咳などの症状は完治しませんが、多くがより良い生活の質を保つことを目的に生涯にわたり何らかの治療を継続します。様々な治療法があるので、お困りの方はぜひご相談ください。犬の咳で来院する際には?

咳の動画を撮って来院していただくと、病気の鑑別に役立ちます。その際には口元と胸がはいるように動画を撮ってもらえるといいでしょう。動画が撮れなくとも咳の頻度が増えた、元気食欲がなくなったときには早めに来院しましょう。

02猫の主な呼吸器科の病気

-

急性鼻炎

原因 ウイルス性が多いですが、2次的に細菌感染も併発していることがあります。 ワクチンをうっていない猫が発症したり、新しい猫が家に来たタイミングで元々いた猫が発症することが多いです。

症状 鼻水、くしゃみ、流涙、ひどくなると食欲不振も出てきます。

治療 抗ウイルス薬、抗生物質、ネブライザーなどを行います。

食欲不振の場合には、入院になる場合もあります。 -

慢性鼻炎

原因 感染が主な原因でなくなってきている病態で、4週間以上続くと慢性になります。2次感染又は鼻の防御機能が落ちて、炎症が持続している状態です。

症状

鼻水やくしゃみなどの鼻炎症状に加えて、副鼻腔炎や中耳炎、鼻の軟骨の破壊が起こっていることもあります。

重度の場合、鼻の中に溜まった分泌物で呼吸がしにくくなることがあり、ご家族が考えているよりも呼吸状態が悪く、食事や睡眠が十分にとれていない猫もいます。治療 点鼻や吸入薬、内服などがあります。重度の場合は、呼吸を楽にするために麻酔をかけて鼻の洗浄が必要な場合があります。重度に進行させないことも大事です。

慢性鼻炎の猫が鼻腔内腫瘍になることがありますが、症状が鼻炎と似ているために発見が遅れがちです。薬が効きにくくなったり、鼻血が出るなど、気になる症状がある場合には早めに病院に相談しましょう。鼻炎の猫の飼い主さんに

できることは?

猫は鼻がつまると食欲がなくなることがあります。毎日食事の量、水を飲む量を注意してみてください。 眠れていないサインとして、いつも寝ている時間に以前よりも頻繁にトイレや水を飲みに行くなど、よく活動しているときには眠れていないかもしれません。注意して観察してみましょう。

また、病院に行く際には鼻水がどのようなものか(透明、色がついているなど)、片側から出ているのか両方の鼻から出ているかを観察してから病院に行くと診察がスムーズです。可能であれば、くしゃみなどは症状の動画を撮ってから診察に行くことをお勧めします。くしゃみだと思っていたら、咳であることがあります。病気の疑う場所が変わってくるので、やはり口元と胸が一緒に写っている動画を撮ってきてもらえるといいでしょう。 -

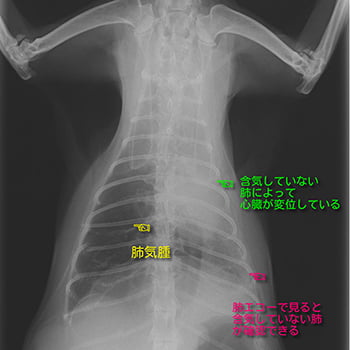

慢性気管支炎・猫喘息

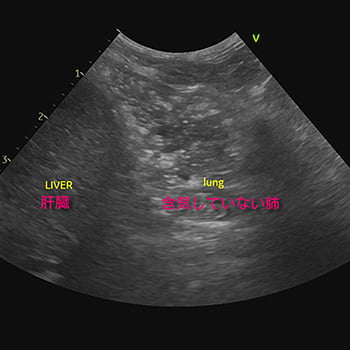

猫の慢性気管支炎・猫喘息は感染を伴わない気管支の病気です。レントゲン、CTなどの画像診断では鑑別が難しいためにこのようにまとめて言われます。

症状 咳のほか発作性に呼吸困難となる場合があります。ひどくなるとゼーゼーしたり、呼吸が荒くなったりします。

治療 ステロイド薬や気管支拡張剤など

突然死することは少なく緩やかに進行していきます。肺気腫への進行を防ぐため、適切なタイミングで治療をすることが大事です。時に気管支肺炎、肺腫瘍を併発してくることがあります。猫の咳でご家族が気をつけることは?

咳をする猫は比較的多いです。咳の頻度をチェックしましょう。咳が1日1回以上ある場合には病院を受診してください。また猫の慢性気管支炎・猫喘息の進行は咳の頻度など見た目で判断することが難しい場合があり、咳が少なくても、定期的なレントゲン検査を受けて、進行がないか確認するといいでしょう。気管支肺炎などになっていると呼吸数が増えていることがあります。呼吸数のモニターもするといいでしょう。

当院の特徴 FEATURES

-

01

01呼吸器疾患に注力

動物の場合、呼吸器疾患の書籍も少なく、これから診断治療の発展がより期待されている分野です。当院では呼吸器疾患の診断・治療に力を入れています。

-

02

02動物にやさしい診療

呼吸器の病気は麻酔をかけたCT・MRI検査や気管支鏡、組織生検などで確定診断となることが多いですが、麻酔をかける以前に病気を絞り込むことは可能です。症状の変化を予測し、動物たちとご家族が検査の選択などを相談しやすくし、より治療を受けやすくなるようにしています。

Flow 呼吸器科診療の流れ

FLOW

受付・問診

ご来院いただいたら、まずは受付をお願いします。

FLOW

身体検査

症状をお伺いしながら、体の状態を確認します。

FLOW

検査・処置

エコーや採血など、必要な検査・処置を行います。

FLOW

今後の治療計画のご説明

検査結果に伴って、あらゆる選択肢と治療方針をご提示します。

FLOW

お会計

お薬のお渡し後、お会計をお願いします。次回予約が必要な方はwebにてご予約ください。